Siamo tutti impegnati ad immaginare la fase 2, quella della ripresa dopo l’impatto devastante della pandemia. Come riprenderà il lavoro, la scuola, lo sport, il tempo libero, come saranno le relazioni sociali e non ultima, la vita di fede? Domande fondamentali, a cui occorre dare una risposta oggi. Oltre al sistema sanitario, se ci pensiamo, è entrato in crisi il modello di organizzazione che finora inesorabilmente ci aveva condotto dal piccolo al grande, in diversi settori della vita sociale. Miliardi di persone in tutto il mondo sono in movimento, hanno abbandonato il villaggio, il paese per rifugiarsi nelle periferie di poche megalopoli, (Chongquing 36 milioni, Pechino 24 ml, Delhi 36 ml, Il Cairo 20 ml, Città del Messico, Londra, New York circa 10 ml) che non possono assicurare condizioni umane dignitose a gran parte della popolazione. L’economia mossa unicamente dalla ricerca del profitto, concentra in poche mani le banche, le industrie. L’agricoltura ha superato ormai da anni il modello dell’organizzazione familiare, basato sulla produzione in vista dell’autosufficienza, diventando anch’essa un’industria, che talora sfrutta in maniera intensiva le risorse naturali essenziali come l’acqua e il suolo, immettendo nella biosfera sostanze inquinanti di difficile gestione (pensiamo agli allevamenti intensivi con milioni di capi). L’evoluzione del commercio è tale da spazzare via il piccolo esercizio per arrivare alla Grande Distribuzione Organizzata, con forti ricadute negative sul tessuto relazionale della famiglia e della società. La sanità punta alla razionalizzazione dei costi, all’efficienza economica, concentrando le strutture, (da Unità sanitaria locale ad Azienda sanitaria…) eliminando i rami secchi delle strutture periferiche. Così pure la scuola, l’università dove spesso prevalgono nelle scelte gestionali e nel linguaggio, le concentrazioni: (il dirigente scolastico…, l’istituto comprensivo). Per non parlare delle aziende dei trasporti, pubbliche o private, che puntano su clientela scelta, investono massivamente sui collegamenti ad Alta Velocità lungo le principali direttrici del Paese, dismettendo le linee locali poco redditizie.

Tutto questo in nome dell’efficienza, del progresso, di un’ineluttabile forza che governa il mondo. Che invece nel suo delirio di onnipotenza, viene messo in ginocchio dal “piccolo” anzi “piccolissimo” virus, un organismo incapace persino di vita propria. Tutto viene messo in discussione, tutto traballa. La ricerca scientifica arranca, i governi del mondo tentennano, persino le religioni balbettano e faticano a trovare risposte adeguate e nuove modalità di partecipazione ai riti. Torniamo indietro, si dice, ma la retromarcia può essere accettabile a patto che ci rendiamo conto di avere perso qualcosa di importante che va recuperato.

Invertiamo la rotta muovendoci dal grande al piccolo, valorizziamo la dimensione locale, ovunque, nel divertimento, nel lavoro, nella sanità, nell’istruzione, nel commercio. Da nord a sud le tanto bistrattate zone interne della penisola sembrano avere reagito meglio bloccando la diffusione del virus, per motivi diversi e ancora di là da essere compresi appieno: forse le vie di comunicazioni inadeguate, la presenza rarefatta di insediamenti industriali e artigianali, e il conseguente inferiore tasso di inquinamento atmosferico, che stavolta ci hanno favorito.

Il cambiamento allora potrebbe condurci a investire maggiormente per mantenere in vita i borghi, luoghi oggi quasi del tutto abbandonati, dove però il negozietto a conduzione familiare che consegna la spesa a domicilio, in questo momento storico è risultato strategico per tanti anziani che confinati dentro le mura di casa erano impossibilitati a raggiungere i supermercati cittadini. Non sono poche le realtà in Italia dove questa rinnovata attenzione ai piccoli centri, anche attraverso l’inserimento di persone provenienti da Paesi extracomunitari, ha favorito la sopravvivenza di piccoli comuni, altrimenti destinati a scomparire.

Se allora grande ha mostrato segni di debolezza, piccolo invece può significare resistente o resiliente. Resistente perché forte dell’impegno del singolo, non relegato ad essere un numero, merce di scambio, ma protagonista. In tutto, nel lavoro, nella scuola, nel tempo libero, nella salute. Il Singolo si può riscoprire forte se inserito come anello nella catena della solidarietà umana. Immaginiamo allora di tornare indietro, diamo forza e rilevanza alla cooperativa, al piccolo allevamento, alla scuola di quartiere, all’artigianato, alla vacanza familiare, all’ospedale periferico, ma attrezzato. Mettiamo in grado il piccolo di sprigionare il suo valore di prossimità che è impossibile sperimentare nei grandi numeri.

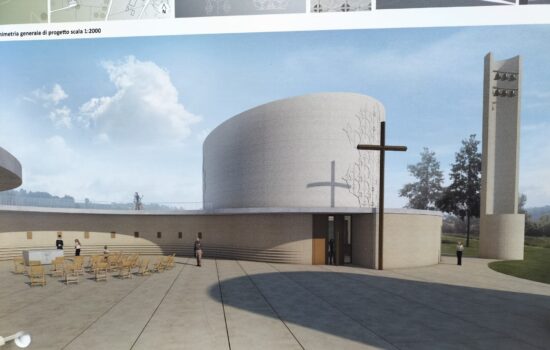

Anche nel vivere la nostra appartenenza alla Chiesa, si può scegliere la dimensione del piccolo. Non dimentichiamo che l’ekklesìa nasce nelle domus, le case delle famiglie benestanti dove si riunivano i primi cristiani per celebrare l’eucaristia. Oggi sono nate tante chiese domestiche nelle famiglie in quarantena: coltiviamo questa esperienza, diamole la possibilità di maturare in dialogo con la chiesa parrocchiale. Le case possono essere il luogo dove si celebra la liturgia della vita quotidiana, materia per l’offerta del sacrificio eucaristico, memoriale della salvezza che Cristo compie sull’altare. Andare in questa direzione in definitiva sarebbe comunque seguire lo stile di Dio che infinitamente grande si è fatto piccolo, uomo, anzi bambino.